『黄リー教』こと『基本文法から学ぶ 英語リーディング教本』は、

英文を正しく読むためのルール

を習得できる教材です。

…と言われても、よく分かりませんよね?

皆さんは次のような悩みを抱えていませんか?

- フィーリングで読んでいるだけ

- 「なんとなく分かる状態」のまま何年も停滞している

- 正しく読めているかどうか、常に自信がない

- 単語の意味を辞書で引いて、それを適当に並べて読んでいる

- 読める理由も読めない理由も分からない

このような「英語学習者のよくある悩み」を解決してくれるのが、まさに『黄リー教』なのです!

『黄リー教』で学んだ結果、

「なんとなく読んでいる」から脱却できた!

自信を持って「読める」と言えるようになった!

あるいは、

本当は読めていないことに気づいた…

なんていう人も。

そんな風にいわれると、『黄リー教』に興味が沸いてきます…よね…?

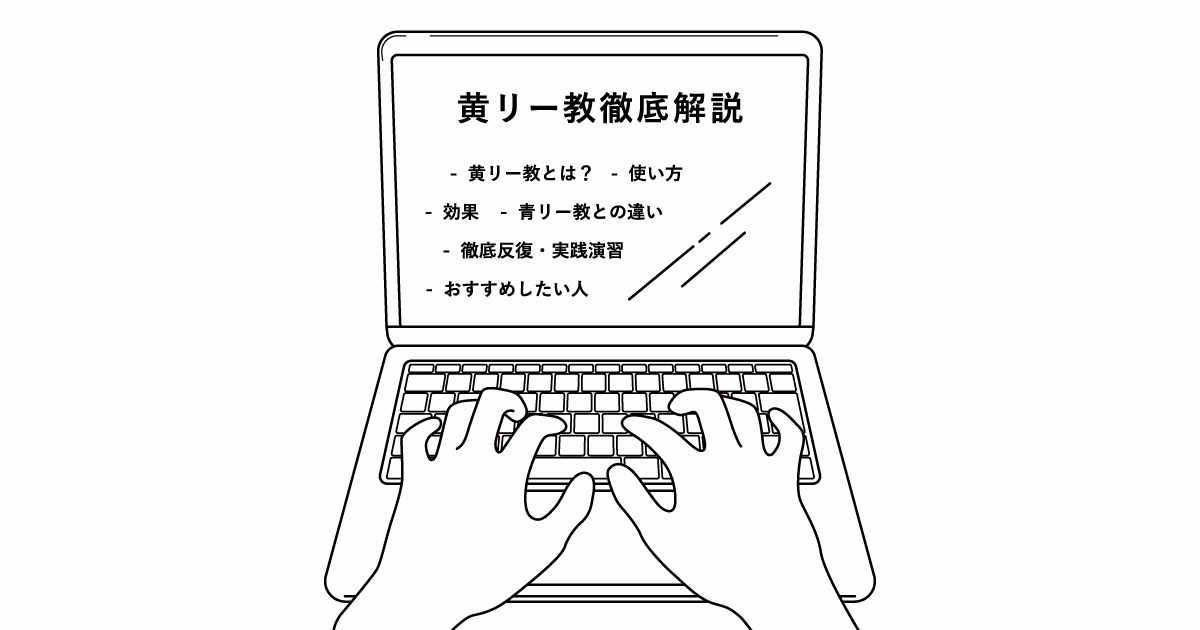

というわけで、こちらの記事では、

- 黄リー教とは?

- 黄リー教の効果とおすすめしたい人

- 黄リー教と青リー教の違い

- 徹底反復・実践演習・TOEIC精読講義

など、『黄リー教』のよくある質問をまとめてみたいと思います。

全部読むのが面倒くさい、という方は、目次から気になるところをチェックしてくださいね。

それではさっそく始めましょう^^

黄リー教とは?

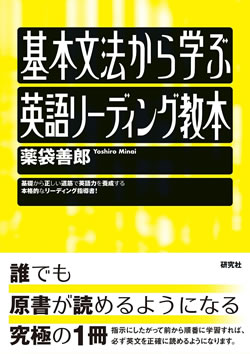

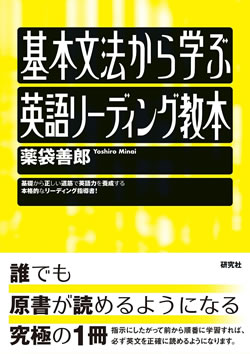

『黄リー教』は『基本文法から学ぶ 英語リーディング教本(研究社)』の愛称。

表紙が「黄」色の「リー」ディング「教」本なので、『黄リー教』と呼ばれています。

そして『黄リー教』は、「英文を正しく読むためのルール」を体系的に教えてくれる唯一無二の教材です。

でも…

英文を正しく読むためのルール

といわれても、全然ピンと来ませんよね…?

そこでまずは、ここでいう英語のルールについて説明します!

英語には英語のルールがある

「英文を読めない」または「間違って読んでしまう」人の多くは、

英文を読む=日本語訳を並べる作業

と捉えています。

単語の意味を辞書で調べて、なんとなく全体の意味を想像しながら、それっぽい日本語の文になるよう単語を並び替えていく…

もしかすると、普段このような読み方をしていませんか?

単語だけでなく、文法もそうです。

たとえばbe + ing(進行形)は「~している」、have + p.p.(完了形)は「~してしまった、~したことがある、~し続けている」など、「日本語訳」にばかり注目していると思います。

そして単語と文法の「日本語訳」を適当に組み合わせて、

- それっぽい日本語の文が完成した

→読めた - それっぽい日本語の文が完成しなかった

→読めなかった

このように判断していませんか…?

ちなみにこの方法論を突き詰めると、

英語を理解するには日本語能力が必要だ!

という訳の分からない結論に行き着いてしまいます(フランス語を理解するには中国語能力が必要だ、と言われているようなものです)。

でも当然ながら、英語を理解するのに日本語能力やセンスは必要ありません。

実は、英語には「英語のルール」があって、

「こういう風に読んでくださいね」

という手順があらかじめ決まっているのです。

このルールを知らなければ、英文を正しく読むことはできません。

逆にルールさえ知っていれば、英文を正しく読むことができます。日本語訳は関係ありません。

より正確にいうと、かなりガチガチにルールが決まっているので、

このように読める

→このようにしか読めない

という状態になります。

では、ここでいう「英文を正しく読むためのルール」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

百聞は一見に如かず、ということで、ほんの少しだけ体験してみましょう!

英語のルールを体験してみる

A dog named Pochi likes chicken.

という文を例に考えてみましょう。

この文の「named」は、

- 過去分詞形

- 準動詞(過去分詞形容詞用法)

- dogを修飾している

- 第5文型(の受身)

です。

そのように読める、ではなく、そのようにしか読めません。

『黄リー教』未体験の人は、日本語訳を使って考えると思います。でも日本語訳がなくても、上記の結論にたどり着けます。

まずは先ほどの英文に、次のルールを加えてみましょう。

- 1つの主語に対し、述語動詞は原則1つ

- 現在形・過去形は絶対に述語動詞

この英文の主語は「dog」で、述語動詞の候補に「named」と「likes」があります。

各ルールを当てはめると、「likes」は現在形なので、絶対に述語動詞です。

「named」には過去形、過去分詞形の可能性があります。

過去形の場合、過去形は絶対に述語動詞なので、「named」は述語動詞ということになります。

すると「likes」と「named」の両方が述語動詞になってしまい、「1つの主語に対し、述語動詞は原則1つ」のルールに沿いません。

よって「named」は過去形であってはいけないことになります。

その結果「named」が過去形である可能性はなくなり、過去分詞形に決まります。「過去形より過去分詞形が適しているから」ではなく、過去形がダメだから、過去分詞形なのです。

なんだかパズルゲームみたいですよね?

ここでさらに次のルールを追加します。

- 助動詞の付いていない過去分詞形は「過去分詞形容詞用法」か「分詞構文」

- 分詞構文は原則として前にコンマを置く

- 他動詞の過去分詞形は受身の意味になる(namedは他動詞)

- 前置詞が付いていなくて、主語または動詞の目的語とイコールになる名詞は補語

- 受身の他動詞に補語が1つだけついている場合、その動詞は第5文型

- 過去分詞形容詞用法が前置修飾できるのは第1文型・第3文型に限る

解説は省略しますが、これらのルールを当てはめ、すべてを同時に満たそうとすると、「named」は「過去分詞形、準動詞(過去分詞形容詞用法)、dogを修飾している、第5文型(の受身)」になるはずです。

ここで大事なポイントは次の2つ。

- 日本語訳に頼っていない

- 消去法で1つに決まる

上述の手順を見ればわかるように、ルールに当てはめているだけなので、日本語訳は考慮していません。

「辞書で調べた意味を、納得いくまで並び替える」という考え方とはまったく違います。

またルールを当てはめるときは、基本的に「消去法」で考えます。

Aはダメ、Bもダメ、だからCしかない

Aだとすると、こっちのルールは満たしても、別のルールに違反するから、絶対にAではない

このような消去法を繰り返すことで、数独のように、自動的に答えが1つに絞り込まれるのです。

しかも消去法により正解以外の可能性は排除されているので、

他の読み方もできるのでは…?

と不安に感じる必要がありません。言い換えれば「自信を持って」英文を読めるようになるのです。

このように英語には目に見えないルールが存在します。このルールに従っている限り、誰が読んでも同じ答えにたどり着きます。

「フィーリング」や「センス」のようなあやふやなものは必要ありません。

そして、このルールを一から体系的に教えてくれるのが『黄リー教』なのです。

ではこれらを踏まえ、『黄リー教』の効果とおすすめできる人・できない人をまとめてみますね!

黄リー教の効果

『黄リー教』を学習することで、次のような効果が期待できます。

「フィーリング」から脱却できる

『黄リー教』を学習すると、フィーリングに頼ることなく、「論理的根拠」に基づいて英語を読めるようになります。

たとえば分詞構文に遭遇した時、

「なぜ分詞構文と言い切れるの?」

「絶対に分詞や動名詞の可能性はないの?」

と訊かれても、

なかなか自信をもって答えられませんよね…。

でも『黄リー教』を習得すると、信じられないことに、

「これは分詞構文であって、それ以外の可能性はない!」

と断言できるようになるのです。

- 常に自分の読み方に不安を抱えている…

- 最終的には「勘」に頼るしかない…

そんな悩みを抱える人にとって、

「自信をもって英語を読めるようになる」ことこそが、『黄リー教』の最大の効果といえます。

※『黄リー教』は「リーディング」に焦点を当てていますが、あくまで英語の核となるルールを扱っているため、当然リスニング・スピーキング・ライティングにも適用できます!

辞書の使い方が分かる

おそらく皆さんは、ある単語を辞書で引くとき、

上から下までざっと眺めて、うまく当てはまりそうな日本語訳をピックアップしていると思います。

でも『黄リー教』を読み終えるころには、辞書の正しい使い方が身についているはずです。

たとえば、XXXという動詞の後ろに動詞の目的語が1つある場合、辞書の「他動詞」の「第3文型(SVO)」の部分だけを参照すれば良いことになります。

もし仮に、XXXに他動詞の用法がなければ、動詞の目的語だと思っていたものは実はそうではなく、XXXも第3文型でないことが分かります。

これは一例ですが、このように辞書の使い方が一変するのも、『黄リー教』の興味深い効果といえます。

上級者向けの参考書・文法書にチャレンジできる

「1週間で分かる…」のような怪しい教材を除いて、上級者向けの参考書や文法書は、「英語のルール」を知っている前提で書かれています。

たとえば『英文解体新書(北村一真著)』は、リーディングに役立つ発展的な内容に触れていますが、『黄リー教』の知識がなければほとんど理解できません。

その他の人気教材も同様で、英語の知識を深め、積み重ねていくためには、まずは「基礎」となる存在が必要です。

逆に『黄リー教』という基礎があれば、発展的な教材、分厚い文法書、冠詞や例外などの特定分野に焦点を当てた参考書にも取り組みやすくなります。

そういう意味で『黄リー教』は、英語学習の出発点に位置づけられる教材といえるのです^^

黄リー教をおすすめしたい人

- 何度も英語学習に挫折している

- 英文法を勉強したのに英文が読めない

- 「なんとなく」から卒業したい

- 洋書を読めるようになりたい

- 仕事で英語を使う

「おすすめしたい人」という言い方をしていますが、実際のところ、「おすすめできない人」はいません(向いていない人はいますが…)。

『黄リー教』は英語の最も根本的なルールをまとめた教材で、誰にとっても必要な存在だからです。

また英語初学者を想定して書かれているため、現状の英語力は問われません。文字通り、誰でも読むことができます。

ただ個人的には、「英語を一生懸命勉強したけれど、うまくいかなかった…」という挫折経験のある人に、特に読んでほしいと思っています。

私たちがいつまで経っても英語を読めないのは、単に「英語のルール」を教わっていないからです。センスや才能の問題ではありません。

『黄リー教』さえあれば、きっと今度こそうまくいくはずです!英語コンプレックスを解消し、自信を取り戻しましょう^^

黄リー教に向いていない人

- 英語はフィーリングで読めると思っている

- 単語さえ分かれば英語は読めると思っている

- フレーズさえ覚えれば英語は読めると思っている

- 1週間で分かる…系の怪しい教材が好き

- 短期間で結果を出したい

上記のような捉え方や条件を持っている人は、『黄リー教』を敬遠する傾向があります。

現実的に考えて、英語をフィーリングやセンスで読むことはできませんが、そういう信仰があるのは事実です。

また言い方はアレですが、「英語を読んでる風」を楽しみたい人も一定数存在します。もちろん、それはそれで構いません。そういう人にとって、確かに『黄リー教』は価値観と相反する存在だと思います。

ただし、英語を仕事で使う場合には正しい知識を身に着けておく必要があります。英文の契約書やメールで誤読があれば、取り返しのつかないミスにつながりかねません。その場合には、しっかりと『黄リー教』で学習することをおすすめします。

では次に、『黄リー教』の使い方をお伝えしますね^^

黄リー教の使い方

『黄リー教』は「テキスト」と「問題集」を兼ねています。

そのため基本的には各章の解説を読み、巻末の問題を解いて覚えるだけでOKです。

ただし『黄リー教』の問題はかなり独特で、次のような内容になっています。

次の質問に答えなさい(スラスラ言えるようになるまで練習してください)。

- 従属接続詞の働きは?

- 副詞節を作る語は?

- 名詞節を作る従属接続詞は?

- 従属接続詞のthatは何節を作るか?

※『黄リー教』P190より抜粋

各設問に即座に答えられるようになるまで、繰り返し練習してください。

Liz is being neat and clean today.

- 述語動詞は?

- 絶対に述語動詞と言えるか?

- なぜか?

- ingの可能性は?

- beingはその中のどれか?

※『黄リー教』P181より抜粋

※これ以外に英文の構造を表す「構造図」を書く練習もあります。

『黄リー教』は「単に読んで終わり」ではなく、学んだルールを「使いこなす」ことを目的にしています。

そのため「反射的にスラスラと答えられるようになるまでひたすら繰り返す練習法」が採用されているのです(これを「スラ練」と呼びます)!

勉強が得意な人なら分かるように、結局のところ、このやり方以外に効果を得られる勉強法はありません。

なお『黄リー教』の効果・効率を上げるための副教材(徹反・実践演習・TOEIC精読講義)もありますが、それについては次にお伝えしますね!

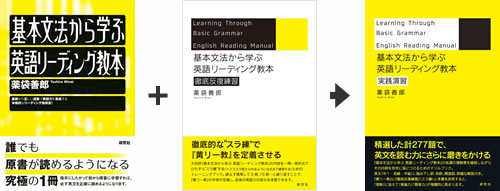

黄リー教の副教材・関連教材

『黄リー教』の副教材・関連教材として、

- 徹底反復練習(徹反)

- 実践演習

- TOEIC L&Rテストリーディング精読講義

- 基本からわかる 英語リーディング教本(青リー教)

などが挙げられます。それぞれ確認してみましょう!

徹底反復(徹反)

『徹底反復練習(通称:徹反)』は、『黄リー教』の練習問題を集めたスラ練専用の副教材です。

※『黄リー教』には【質問】と【問題】の2種類の練習問題があります。『徹反』にはどちらも収録されていますが、【質問】がそのまま使われているのに対し、【問題】は出題形式を変更したものが掲載されています。

『黄リー教』を一読した後は(もしくは読みながら)、ひたすら【質問】【問題】を繰り返して覚える作業になるため、『徹反』を持っておくと非常に便利です。『黄リー教』を極めたい人には欠かせません。

ちなみにKindle版もありますが、やや使い勝手が悪いので、個人的には紙版がおすすめです。

※【質問】は『黄リー教』本体と全く同じ内容なので、重複している感は否めませんが、テキストの該当箇所をいちいち探す手間を省けるメリットはあります。また『徹反』のメインはスラ練用に形式を整えた【問題】であり、こちらが黄リー教の定着に多いに役立ちます(【問題】は【質問】の4倍以上の分量)。

実践演習

『実践演習』は、いわゆる「ドリル」にあたる教材です。

「黄リー教+徹反」でルールを頭に叩き込んだら、文字通りの「実践演習」をしましょう。『実践演習』には277問の英文が用意されているので、『黄リー教』の練習にピッタリです。

『黄リー教』『徹反』『実践演習』までの一連の流れが、黄リー教シリーズの「カリキュラム」といえます。

TOEIC L&Rテストリーディング精読講義

著者の薬袋善郎先生が、『黄リー教』の方法論をTOEICのリーディングパートに応用した教材です。『TOEIC精読講義』『TOリー講』等と呼ばれています。

出版社が異なるため、『黄リー教』及び上記の副教材とは別枠になりますが、「TOEIC編」として黄リー教シリーズに含んでいる人がほとんどです。

別の出版社ということで、『黄リー教』を持っていなくても取り組めるよう、『黄リー教』の簡易版のような別冊テキストが付いています。

ただし、400ページ以上ある『黄リー教』を100ページに凝縮しているため、内容はかなり物足りない…。『黄リー教』を読んでいなければ、問題の解説を理解するのは難しいかもしれません。

またTOEICの対策教材というより、「TOEICの英文を使って『黄リー教』を練習している」という認識のほうが正確だと思います。

そのため、基本的には「実践演習パート2」として利用することをおすすめします。

青リー教・赤リー教・緑リー教

実は「リー教」シリーズには、「青・赤・緑・黄」の4種類があります。

「リー教」の原点は2000年に発売された『青リー教(基本からわかる 英語リーディング教本)』です。

※この時点では青しかなかったので、単に「リー教」と呼ばれていました。

その後、初心者向けに『青リー教』の基礎だけをまとめた『赤リー教』、『青リー教』のドリルにあたる『緑リー教』が登場しました。

そして『青リー教』から約20年の月日を経て、2021年に発売されたのが『黄リー教』です。

実はリー教シリーズで習得できる「英文を正しく読むためのルール」自体は、『青リー教』の頃から何も変わっていません(当然といえば当然ですが)。

しかし『青リー教』で語られる1つ1つのルールをさらに補強し、『青リー教』で触れられていない項目を追加し、一から体系的にまとめ上げた「集大成」が『黄リー教』です。

そのため、基本的にリー教シリーズは『黄リー教』だけやっておけば大丈夫です(なんてことを言うと、出版社の方に怒られそうですが…)。

「黄リー教を楽しむ会」について

『黄リー教』の発売を契機に、著者の薬袋善郎先生がTwitter(現X)アカウントを開設。なんと無料でユーザーサポートをしていました(現在は引退されています)。

同時期に、有志の読者たちが「黄リー教を楽しむ会」を結成。こちらは『黄リー教』ユーザーの交流コミュニティとして、現在も活動が続いています。

『黄リー教』の魅力の1つは、このようなSNS上のサポート体制にあります。残念ながら薬袋先生は引退されてしまいましたが、その意思を継いだ「黄リー教を楽しむ会」が、精力的に皆さんをサポートしてくれます。

『黄リー教』について質問・相談等があるときは、ぜひTwitterを頼ってみてください。

黄リー教が分からないときは?

黄リー教はその内容において、これ以上ない英語学習教材です。

一方で、既存の英語学習法とまったく異なるアプローチをしていることから、「難しい」「よく分からない」と挫折してしまう人も少なくありません。

当ブログでは『黄リー教』を学習するに当たり、学習者がつまずきやすいポイントをフォローしています。

『黄リー教』を学習中、または一通り読み終えた後に、いまひとつスッキリしない…という内容があるときは、ぜひ当ブログの記事をチェックしてみてください。

英語を正しく理解するためには、「英語のルール」を学ぶ以外に方法はありません。

そして『黄リー教』は、そのルールを習得できるほぼ唯一の教材です。

- 「なんとなく読んでいる」から脱却したい

- 自信を持って「読める」と言いたい

といった悩みを解決したい方は、ぜひ『黄リー教』を試してみることをおすすめします^^

コメント

コメント一覧 (4件)

始めまして

このとりいさんの英語ベースがなければとっくに黄リー教を挫折しています。

英語を初めて20年、60歳を超えてしまいました。色々な教材に手を出しては挫折の繰り返し。

最近は英会話の勉強はダメだということには気づきました。

文法をきちんとやって英文を精読し音読に進む。そこからは多読によって会話に必要な英文のストックを増やしていく。

そこで出会ったのがリー教

青は当然、挫折!

黄リー教は絶対やり切る!これが最後の挑戦と意気込んだのも束の間。

Lesson5のAfter his return~の文章など

品詞と働きがわかっても、訳す順番や前置詞+名詞、形容詞で形容詞句と副詞句の違いやどれにかかるかわかりません。

ネットでは動詞にかかったら副詞句などと説明されていますがそれがわかれば働きなど必要ないと思います。

性格的にきちんと理解しないと先に進めません。

これはとりいさんの言われているわからずとも質問と問題を暗記していけば解決出来るのでしょうか

どうぞアドバイスをお願いします。

HUさん、コメントありがとうございます!

返答が遅れてしまい申し訳ございません(風邪で寝込んでおりました…)。

このブログが少しでもHUさんのお役に立てたようで嬉しいです!

>>色々な教材に手を出しては挫折の繰り返し

分かりますよ…。黄リー教を手に取った人の多くは、これを体験しているはずです。

黄リー教はいわば「下塗り」のような存在で、黄リー教を先に学んでおいた方が、より正確に理解できる、または使いこなせる、ということだと思います。

一方で、黄リー教を学習する前に学んだことが全く役に立たないかというと、絶対にそんなことはありません。いずれ黄リー教を学習する過程で、なるほど、あの時よく分からずに読んでいたものはこういう意味だったのか、と、シックリ来る瞬間が訪れると思います。これは単に順番の問題であって、挫折に見えるようなものも、そのうち何かのきっかけで気持ちよく結びつくと思います。何しろ「同じ英語」であって、英会話であれ何であれ、英語自体のルールが変わってしまうわけではありませんからね。20年分の学習は、仮に今は挫折の象徴のように見えるとしても、近いうちに「やっておいてよかった」と言えるものに変わるはずです。少なくとも私はそう思いますよ^^

>>品詞と働きがわかっても、訳す順番や前置詞+名詞、形容詞で形容詞句と副詞句の違いやどれにかかるかわかりません。

この部分ですが、おそらく正確には、「働きの”可能性”がわかっても」の意味だと思います。

黄リー教(F.o.R.)では、まず品詞によって働きの可能性を絞り込み、次の段階として、実際の英文構造・事柄(文脈)に適合する働きを特定します。

おさらいになりますが、たとえば「前置詞+名詞」の働きを考えると、まず「前置詞+名詞」は、「品詞」の分類上、形容詞(句)か副詞(句)になります。そして「働き」は、形容詞であれば名詞修飾か補語、副詞であれば動詞修飾、形容詞修飾、他の副詞修飾、文修飾、のいずれかに該当します。つまり「前置詞+名詞」の働きには、「名詞修飾、補語、動詞修飾、形容詞修飾、他の副詞修飾、文修飾」の6つの可能性があることになります。

そして理論上は6つの可能性がありますが、実際の答えは(通常)常に1つです。

前述のように、まずは品詞で可能性を絞り込み、そこから実際の英文構造・事柄に相応しいものを探します。

たとえば

I walked in the park.

のin the parkは前置詞+名詞なので、理論上は「形容詞(名詞修飾、補語)」「副詞(動詞修飾、形容詞修飾、他の副詞修飾、文修飾)」の可能性があります。

しかしwalkに②の使い方はないため、補語の可能性はありません(構造)。また名詞修飾だとすると、Iを修飾することになりますが(他に名詞がないので)、Iの直後ならまだしも、walkedという動詞を挟んだ位置に置かれているのは不自然です(構造)。また意味的にも「公園の中の私(公園の中の私とそうでない私がいるということを表す)」では、よほど特殊な文脈でない限り、何を言いたいのかよく分かりません(事柄)。また文の中に形容詞と他の副詞は存在しないので、形容詞修飾、他の副詞修飾の可能性もありません(構造)。文修飾はやや特殊な事例なので、これも考えないことにします(構造)。すると残る可能性は、「副詞」で「動詞修飾」のみです。これについて、構造上の矛盾はありません。また事柄的にも「公園の中を歩いた」となり、意味が通ります。仮に前後の文脈があれば、それによってさらに裏付けられるかもしれません。

このように「構造」と「事柄」に合わないものを排除していくと、自動的に「構造」と「事柄」にピタリと当てはまるものが1つに限定されます。

大事な点は、「構造」と「事柄」のどちらにも当てはまる=矛盾がないということです。

もし例文が

I remained in the park.

だった場合、remainには②の可能性があるため、構造だけを考えると、理論上は「形容詞」で「補語」の可能性もあります。しかし「私は公園の中という状態のままであった」では意味が通じません(「公園の中にいる」という状態、ではなく「公園の中」状態、という意味)。そうなると、やはり「形容詞」で「補語」の可能性はなくなり(ついでにremainedが②である可能性もなくなる)、「副詞」で「動詞修飾」の可能性だけが残ります。

After his return from a visit to France the President fell sick.

についても同様です。After his return (from a visit to France)が形容詞(句)だとすると、名詞修飾か補語。名詞修飾だとすると、通常は名詞の後ろに置かれます。この位置に名詞修飾の語が置かれているのは、構造的に不自然です(仮に無理やりthe Presidentを修飾するとしても、意味が成立しません)。補語だとすると、なぜ補語が先頭に置かれているか説明がつきませんし、仮に倒置だとすると、今度はsickが余ってしまいます。副詞(句)とすると、構造上は動詞のfellか形容詞のsickにかかります。しかしsickにかかる副詞は、たとえばvery sickのようにsickの様態を表す語であり、After his returnなsickでは何を表しているのか分かりません。このように考えると、「副詞」で「動詞修飾」の可能性だけが残ります。構造上の矛盾はありませんし、いつfellしたのか=帰国後にfellした、と意味も通じるため、問題がありません。よってP53のような構造図と意味になります。言い換えれば、他の働きでは必ず構造か事柄上の矛盾が生じるため、それ以外の可能性を選びようがないということです。このように答えが論理的に1つに絞り込まれるのが、黄リー教の面白いところですね。

これは余談ですが、先ほど「実際の答えは(通常)常に1つです」と述べたように、「通常は」1つです。しかし英語学習における例文のように、1文だけを取り出し、前後関係が分からない場合は、可能性が2つ以上残ることもあります。

たとえば

I opened the book on the table.

という文のon the tableには、

1. 形容詞で名詞修飾(book)

2. 副詞で動詞修飾(opened)

の2つの可能性があります。

1で解釈すると、あらかじめ本がテーブルに置かれていて、そのテーブルに置かれた本を開いた、の意味になります。2で解釈すると、どこか別の場所にあった本を、テーブルまで持って行って、そこで開いた、の意味になります。どちらも構造・事柄に矛盾がありません。この1文だけでは正解の判断ができないため、どちらの解釈も成立することになります。ただし実際には前後の文脈から判断できるため、いずれか一方のみが正解となるはずです。

それで、長々と説明をして何が言いたかったのかというと、

まずHUさんの抱える疑問はもっともであり、そのような疑問を持つことは自然で、むしろそうあるべきであるようにも感じます。

>>性格的にきちんと理解しないと先に進めません。

この点についても、私も同じタイプなのでよく分かります。

そして

>>わからずとも質問と問題を暗記していけば解決出来るのでしょうか

の点については、YesでありNoである、といったところです。つまりロジカルに答えを導き出せるようになる、という意味ではYesです。しかし実際には、すべての英文で個別的にHUさんが判断するわけですから、黄リー教で「やり方」を学んだ後も、相応の訓練が必要になります。ちょうど「座学 – 実践」の間に距離があるのと同じ感覚ですね。もちろん私自身もまだまだ勉強中です。

そういう意味で、何よりもまずは黄リー教に書かれているルールを覚えることに注力すべきだと思います。もしかすると黄リー教の学習過程で、疑問の答えをHUさんが自力で解決するかもしれませんし、あまりに当たり前のことになって、疑問にすら感じなくなるかもしれません。逆に黄リー教を1周して、体系的に理解してもまだ疑問に感じるようなら、その際に追求すればいいと思います。その方がより深い意味で、具体的かつピンポイントに追求できるはずです。

私や著者の薬袋先生が危惧しているのは、疑問を抱くことそのものではなく、疑問を解決しようと躍起になるあまり、勉強そのものが嫌になって、結果的に挫折してしまうことです。そうなるくらいなら、疑問はひとまずノートやテキストにメモって、一旦頭の片隅に追いやって、先に進めた方が良いのではないか、と考えています。前述のように、先に進める過程で突然理解できることも多々ありますからね。

HUさんが何度も挫折をしてきたのであれば、恐らく挫折しそうな兆候がなんとなくわかると思います。その兆候を感じたら、別の方法をとった方が良いかもしれません。今回のケースでいえば、あまり深く追求しすぎることは避けて、とりあえず先を読み進めてみる。そうすることで挫折を避けられるかもしれません。私も考えすぎて挫折するタイプなので、そのあたりの気持ちはよく分かります。最優先事項は、挫折しないこと。そのためには、なるべく負荷を最小限に抑えることが重要です。その答えの1つが、「わからずとも質問と問題を暗記」しながら進めていくことです。

とりあえず読み進めて、「質問」だけは覚える。それだけならできるかも…って感じますよね。そういう感覚が大事なのだと思います。

P.S.

>>ネットでは動詞にかかったら副詞句などと説明されていますがそれがわかれば働きなど必要ないと思います。

思わず笑ってしまいました(笑)。おっしゃる通りですね。ようするに黄リー教の言いたいことは、そういうことだと思います。知りたいのは答えではなく、答えにたどり着くまでの道筋なのだと。

待ちに待った返信ありがとうございます。

ブログでは書きけれないほどのアドバイス心から感謝します。

お加減はいかがでしょうか?

この時期、特に昨今は寒暖差が酷く体調を崩される方が多いと聞きます。

4月だから!と思わず冬服着用もありで乗り切って下さい。

とりいさんの返信をお待ちしている間、リー教のcolumnを読んでいました。

column4.5は当に私!column9は今まで取り組んできた勉強です。

とりいさんのアドバイスで薬袋先生の仰ることが少しわかりました。

挫折しそうになったらこのアドバイスをしっかり読んで完走まで頑張ります。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

待ちに待たせてしまって申し訳ございません(>_<。) すっかり油断して体調を崩してしまいました...もう大丈夫です、ありがとうございます! HUさんのお役に立てて嬉しいです(*''ω''*) 目標は常にシンプルに! ぜひ完走を目指して頑張ってください! HUさんならきっと大丈夫!